ここから本文です。

更新日:2025年8月1日

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの定期予防接種について

【平成9年度生まれ~平成20年度生まれ】までの女性へ大切なお知らせ

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について

現在、HPVワクチンのキャッチアップ接種については、対象期間を設け、実施しておりますが、令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間終了後も条件付きで延長(経過措置)されることとなりました。

また、昨年度まで定期接種対象であった平成20年度生まれの方も同様に延長されます。

接種が完了されていない方は、条件等を確認のうえ、接種をご検討ください。

【対象者】

- キャッチアップ接種対象者(平成9年度~平成19年度生まれの女性)で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日~令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方

- 平成20年度生まれ(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女性で、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日~令和7年3月31日)にHPVワクチンを1回以上接種した方

【期間】

令和8年3月31日まで

【実施医療機関】

飯塚市・嘉麻市・桂川町予防接種協力医療機関、または福岡県内の定期予防接種広域化実施医療機関(外部サイトへリンク)

※県外の医療機関で接種を希望する場合、こちらのページをご確認ください。

▶福岡県外での定期予防接種を希望される方へ

※休日に接種できる医療機関はこちらのページをご確認ください。

▶休日にHPVワクチンを接種できます

お知らせ

令和5年4月1日より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期予防接種対象のワクチンに追加されました。これまでの2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)に加え、9価(シルガード9)の3種類のワクチンが接種ができるようになりました。

ヒトパピローマウイルス感染症による子宮頸がんとは

子宮頸がんの多くは性的接触によって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が原因で引き起こされます。感染は一時的でウイルスは自然に排除されますが、感染した状態が長く続くと子宮頸がんを発症することがあります。子宮頸がんは、子宮頚部(子宮の入り口)にできるがんで、20~30歳代で急増し、日本では年間約10,000人の女性が発症していると報告されています。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると不正出血や性交時の出血などがみられます。

HPVワクチンの定期予防接種について

定期予防接種の対象者

小学6年生~高校1年生相当年齢の女子

(令和7年度対象者:平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれ)

標準的な接種期間

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間

(中学1年生になる年の4月1日~3月31日)

接種間隔、接種方法について

ワクチンについて

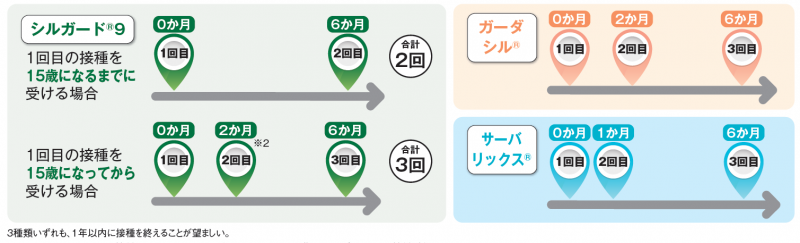

令和5年4月1日よりシルガード9が追加され、定期予防接種対象のワクチンは3種類となりました。ワクチンによって、接種間隔が異なります。

ワクチンの種類・回数・接種間隔

| ワクチンの種類 | 接種回数 |

標準的な接種間隔 |

| シルガード9 | 2回 | 初回を15歳の誕生日の前日までに接種した場合に限り、5か月以上の間隔をおいて2回接種 |

| 3回 |

|

|

| ガーダシル | 3回 | |

| サーバリックス | 3回 |

|

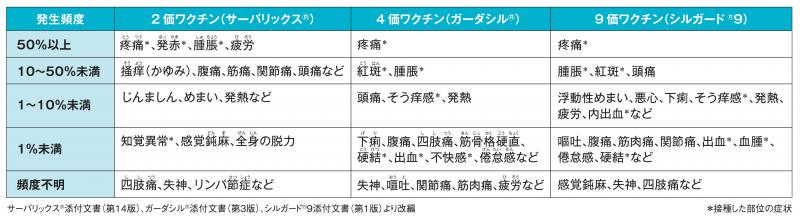

ワクチン接種後に起こりえる症状

主なものは、接種部位の痛みやはれです。

ワクチン別の副反応の種類と発生頻度

まれですが重い症状が報告されています。

呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)

手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群という末梢神経の病気)

頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎(ADEM)という脳などの神経の病気)

接種場所

ワクチン接種は飯塚市・嘉麻市・桂川町予防接種協力医療機関または、福岡県内の広域化実施医療機関で接種可能です(事前に予約が必要です。公費負担接種の対象医療機関か予約時に確認してください)。

事前に申請することで県外の医療機関でも接種することができます

進学等の理由により、県外での接種を希望する場合、事前に申請することで、県外接種が可能です。申請手続きについては「福岡県外での定期予防接種を希望される方へ」を確認いただき、期間に余裕をもって申請してください。

持っていくもの

- 親子(母子)健康手帳

(親子(母子)健康手帳を紛失した場合は、予防接種記録の交付申請をしてください) - 本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書(被保険者証)など)

予診票・説明書は医療機関に用意されているため、持参する必要はありませんが、必ず内容をご確認ください。

HPVワクチンに関するQ&A

HPVワクチンに関するQ&Aやこれまでの経緯を厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)で確認いただけます。

ヒトパピローマウイルス感染症やHPVワクチンに関するリーフレット等について

対象者の方には厚生労働省作成のリーフレットを送付しております。詳細版などその他リーフレットについては厚生労働省ホームページをご確認ください。詳しくは、厚生労働省のホームページ、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。

厚生労働省ホームページ

「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(外部サイトへリンク)

ワクチンに関する相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、感染症全般に関する厚生労働省相談窓口

(厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営)

電話番号:0120-995-956

※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。

受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

引用元:感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

厚生労働省では、HPVワクチン接種後に生じた症状について、身近な地域において適切な診療を提供するため、協力医療機関を選定しています。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。

HPVワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関など、地域の医療機関を受診いただくようにお願いいたします。

福岡県内の相談協力医療機関に関することなど福岡県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。

予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、飯塚市保健センターにご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

高校1年生相当の女子と保護者の方へ

公費によるHPVワクチンの接種は今年度末までです。接種は合計3回(※2)で、完了するまでに約6か月かかるため、接種を希望する方は、今年の9月までに接種を開始することをご検討ください。

※1.飯塚市では、接種券はありません。病院に直接予約してください。

※2.15歳未満で1回目を9価ワクチン(シルガード9)を接種した方で、1回目と2回目の接種間隔が5か月以上あいている方は、2回で接種完了となります。

個人通知について

飯塚市での接種状況をもとに個人通知(封書またはハガキ)をお送りしています。転入前にお済みの方もいらっしゃいますので、過去にご自身が接種しているかどうかは親子(母子)健康手帳等で履歴をご確認ください。すでに接種が完了している場合は、接種は不要です。

予防接種履歴の確認方法については、以下のページを参考にしてください。

▶予防接種履歴の確認を希望される方へ

子宮頸がん検診について

ワクチンの接種により子宮頸がんを100%予防できるわけではありません。早期発見のためには子宮頸がん検診の受診が必要です。

飯塚市では20歳以上の女性を対象に「子宮頸がん検診」を実施しています(集団検診)。ワクチンの接種の有無に関わらず、がんの早期発見・早期治療のために定期的な受診をお願いします。

関連リンク

平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性の方は以下のページをご確認ください。

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください