ここから本文です。

更新日:2022年6月3日

「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイント

新型コロナウイルス感染症は特定の食品や栄養素をとることで、予防できるものではありません。

新型コロナウイルス感染症は特定の食品や栄養素をとることで、予防できるものではありません。

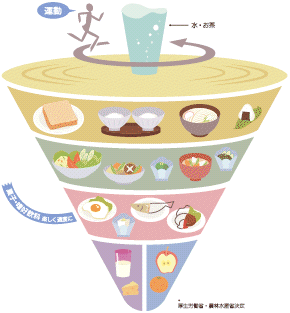

主食・主菜・副菜を基本に、多様な食品を組み合わせたバランスの良い食事で、健康状態を良好に保つことが大切です。

「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイント(PDF:629KB)

食生活のポイント

普段と違う生活を送るなかで、次のようなことはありませんか?

- 起床、就寝時間が遅くなり、食事を抜いたり、食事の時間がまちまちになった(欠食、食事時間の乱れ)

- 好きなもの、食べやすいものばかり食べている(食事の偏り)

- 菓子や清涼飲料水の回数、量が増えた(間食の増加)

当てはまることがある方は、次のことを参考に、できるところから変えてみませんか。

早寝・早起き・朝ごはん

ひとは体内に時計があり、朝になると目が覚めるように体に指示を与えています。これを概日(がいじつ)リズムといい、大多数の人はこの周期が24時間より少し長いといわれています。

ひとは体内に時計があり、朝になると目が覚めるように体に指示を与えています。これを概日(がいじつ)リズムといい、大多数の人はこの周期が24時間より少し長いといわれています。

朝、体内時計は光を感じて地球時刻とのずれをリセットし、自律神経を「活動モード」に切り替えます。一方夜は、体内時計が自律神経を「休息モード」に切り替え、メラトニンというホルモンが分泌されて、全身に休息の指示を伝えます。そして、睡眠と特に関わりの深いホルモンや神経の伝達物質は、おおよそ1日を周期とするリズムをもっています。

健康な体を保つためには、よく食べる(食事)、よく体を動かす(運動)、よく眠る(睡眠)という、基本的な生活リズムを乱さないことが大事です。

朝ごはんの大切さ

- 脳の働きを活発にします

脳はエネルギーの消費が大きく、夜寝ているときにもエネルギーを消費します。朝ごはんを食べないと脳にエネルギーがいきわたらず、脳が活発に働くことができなくなります。さらに、脳のエネルギー源となるのはブドウ糖だけです。 - 睡眠によって下がっている体温を上げます

起きぬけには低めだった体温が、朝ごはんを食べることによりグンと上がりはじめ、午前中体温が上がった状態が続き、身体もスムーズに動き集中力も高まります。 - 朝の排便の習慣をつけます

夜間に脳からの指令で消化管が動き、便は早朝に肛門周囲に運ばれてきています。排便につながる活動は、朝の起床後と食後に高まります。朝の排便があることは、身体の中で神経系が昼夜のリズムを保持し活動しているという重要な目安となります。 - 大切な栄養源となります

小さな子どもたちや食の細くなった高齢者は、1回にたくさんの量を食べられません。必要な栄養素が不足しないためにも、食事の回数を確保することはとても大事なことです。

1日3食食べる

朝食を食べない方や朝食と昼食が兼用になってしまう方、食事時間がまちまちの方は、まずは起床・就寝時間を決めて、朝食を食べることから始めてみましょう。生活リズムが整うことで、自律神経のバランスやホルモンの働きがよくなり、健康な体を作ります。

また、間食には、食事だけでは摂取できない栄養素を補うだけでなく、気分転換、生活にうるおいを与えるなどの役割があります。けれど、好きなだけ食べてしまうと食事時間や食事量に影響を与える場合や、体重増加、生活習慣病につながる可能性があります。間食を食べるときは、内容や量を考えて上手にとることがポイントです。

年齢や体の調子で一度に必要な量を食べることができない方は、間食を食事のひとつと考えて、食事でとることができなかったものを補える食品をとりましょう。

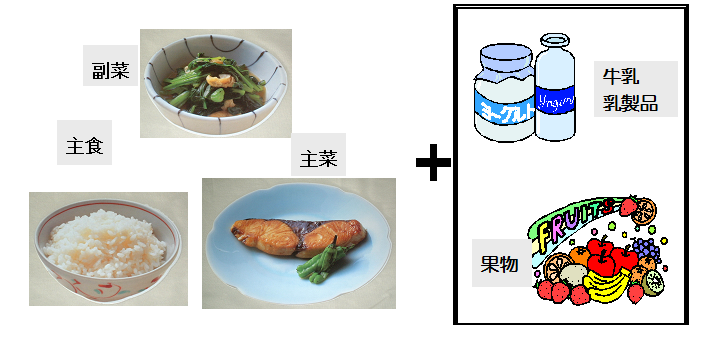

食事は「主食+主菜+副菜」の3つをそろえる

1回の食事に、次の【主食】【主菜】【副菜】の3つがそろうようにします。

- 【主食】ごはん、パン、麺・・・・いづれかを1品

- 【主菜】肉、魚、卵、大豆・大豆製品・・・・いづれかを1品(目安量:魚1切れ、肉薄切り2~3枚、卵1個、豆腐4分の1丁)

- 【副菜】野菜、きのこ、海藻、いも・・・・組み合わせて1~2皿(目安量:1皿70g)

1日1回とりたい食品

- 【牛乳・乳製品】牛乳ならコップ1杯

- 【果物】季節の果物を200g

同じ食品ばかりではなく、いろいろな種類の食品を組み合わせて食べるよう心がけます。

丼ものや麺類などの一品料理を食べるとき、弁当を購入するときには、主食、主菜、副菜の3つがそろっているか確認します。足りないものがあれば、追加するようにしましょう。(例:丼もの+サラダまたは野菜の小鉢)

特に野菜やきのこ、海藻などの副菜は不足しがちです。調理する時間が無いときは、切ってすぐ食べられる野菜や冷凍野菜、パックサラダや煮物、和え物の惣菜を活用するとよいでしょう。

次のようなメニューも、主食・主菜・副菜がそろった組み合わせになります

おうちごはんにプラスマイナスして、バランスアップ

|

「食事をおいしく、バランスよく」主食・主菜・副菜を上手に組み合わせながら、多様な食品を摂取しましょう。 |

毎日野菜をプラスワン

|

大人が1日に必要な野菜の摂取量は350gです。 これは日本人の平均摂取量にもう一皿加えた量に相当します。 毎日あと1皿の野菜をプラスするよう心がけましょう。 |

おいしく減塩1日マイナス2g

|

目標は現在の摂取量からマイナス2g。 だし・柑橘類・香辛料等を使って、おいしく減塩しましょう。 栄養表示や減塩食品を利用して、かしこく減塩しましょう |

毎日のくらしにwithミルク

|

厚生労働省によると、20代~30代の3人に1人が牛乳・乳製品をとっていません。 カルシウムとたんぱく質がバランスよく含まれる、牛乳・乳製品をとってあなたの未来を健康に過ごしましょう。 |

レシピ

バランスメニューから郷土料理まで、教室で実施したメニューです。

おうち時間に色々な料理に挑戦してみませんか。

ごはん100g(茶碗軽く1杯168kcal)と合わせて、1食あたりエネルギー約500kcal、塩分3g未満の献立となっています。

四季折々の旬の食材を使い、短時間での簡単調理、さらに彩りも考え、目で見て「食べたくなる」料理を紹介いたします。

郷土料理(だぶや柿の葉ずし等)やおせち料理など次世代にも引き継ぎたい料理いろいろ

子どもにとって料理をつくることは工作をするのと同じくらい創造的で楽しいこと!

また、自分で料理をつくれることは、生きていく基本の力になります。

時には、子どもと一緒に料理をつくってみませんか。

福岡県産食材を食べて毎日を元気に過ごそう!

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の今、おうちごはんの充実が求められています。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の今、おうちごはんの充実が求められています。